Когда речь заходит о каком-нибудь древнем календаре – китайском, шумерском или календаре индейцев майя – людей, чаще всего, интересует, что он им пророчит. Является ли «счастливой» дата моего рождения? Что календарь обещает нам сегодня, в этом году? Когда настанет конец света? Задаваться такими вопросами естественно для человека, но далеко не всегда ответы на них можно найти в календаре.

Обычно календарь служит для решения насущных хозяйственных задач. Когда нам лучше сажать морковь, собирать яблоки? Когда перегонять скот на другие пастбища? Когда начинать охоту на того или иного зверя? Когда сниматься со старого места и перебираться на новое, если вы кочуете?

Календарь также включает в себя религиозные праздники и другие важные даты. С какой даты мы отсчитываем новый год? Какой период времени для нас священный, а какой – «простой»? Когда мы празднуем свадьбы? Когда трудимся, а когда играем в игры, танцуем и сказки рассказываем? Когда мы соблюдаем запреты, а когда предаемся беззаботному веселью? У каждого народа для всего этого будут свои даты, сезоны и периоды – и свои объяснения, почему это именно так.

Помимо этого, в календаре обычно отражено мировоззрение народа – например, что они думают об устройстве вселенной, как понимают, что такое жизнь, смерть и само время. Представления обо всем этом могут быть весьма своеобразными, и они меняются с ходом истории.

Что особенного в славянском календаре?

Для нас календарь древних славян интересен вдвойне – ведь это источник сведений о наших собственных предках и, в определенном смысле, свод наших национальных традиций. Правда, это требует разъяснения.

Прежде всего, славяне – это не один народ, а множество: есть восточные славяне (русские, украинцы, белорусы), южные (болгары, сербы, македонцы и др.) и западные (поляки, чехи, словаки и др.). Хотя наши с ними языки родственные, у нас разная история, наши территории обитания, климат и образ жизни отличаются, у нас разные обычаи и зачастую религия (помимо православных, есть славяне-католики, мусульмане и даже протестанты). Поэтому, хотя славянские календари похожи, у каждого славянского народа он особенный.

Один из важных источников сведений жизни и воззрениях древних славян – это следы, которые остались с их времен в более поздних «народных» славянских календарях. Ведь этнические обычаи и давние мифологические представления бывают невероятно живучими. Порой люди веками по инерции продолжают совершать одни и те же ритуальные действия и рассказывать друг другу одни и те же истории, хотя в них со временем меняются имена персонажей, и смысл объясняется уже совсем по-другому.

Что мы знаем о славянском календаре?

И древний славянский календарь, и его «потомки», народные славянские календари, – это не произведения жрецов и философов, а продукты «народной мудрости» (именно так переводится слово «фольклор»). Ими пользовались самые обычные люди, в большинстве своем неграмотные, поэтому календари бытовали главным образом в устном виде – как совокупность названий сезонов, временных периодов, недель, дат и связанных с ними пословиц, поговорок, примет, запретов и предписаний. До середины XIX века, когда ученые начали активно собирать фольклор о сезонах и праздниках, никому даже не приходило в голову сделать письменный свод всех этих знаний.

Существовали и материальные носители календарных знаний – керамические изделия со специальными узорами или граненые деревянные бруски (бирки, резы, рабоши), на которых грани обозначали месяцы, а зарубки – важные даты. С распространением книгопечатания и грамотности появились и бумажные календари, основанные на тех же народных обычаях.

Но все эти календари-предметы служили лишь в качестве опор для памяти – туда просто невозможно было бы вместить всю нужную информацию. Основные сведения о сезонах и датах передавалась устно от старших к младшим в процессе повседневной жизни.

При взгляде на народные славянские календари, с одной стороны, поражает точность некоторых наблюдений, разумность предписаний и поэтизм форм, в которые всё это облечено. Это не должно нас удивлять, ведь перед нами результат умственного труда многих поколений людей, чья жизнь напрямую зависела от этого календаря. С другой стороны, в народных календарных представлениях сегодня нам многое покажется странным, а порой смешным. Это тоже нормально, ведь с тех времен, когда всё это было актуально, жизнь очень сильно изменилась, и люди мыслят совсем по-другому.

О чём нам рассказывает восточнославянский календарь?

Мы с вами рассмотрим народный календарь восточных славян как наиболее близкий для нас. Как и другие славянские календари, он содержит огромное количество информации о наших давних предках, об их культуре и образе жизни. Содержание традиционного восточнославянского календаря напоминает «слоёный пирог» – его отдельные части относятся к разным эпохам, были изобретены для разных нужд и в соответствии с разными представлениями о мире.

Двенадцать месяцев

Если рассматривать «слои» нашего «пирога» по отдельности, то «снаружи» окажутся формальные элементы – прежде всего, количество и названия месяцев.

Славянский календарь – лунно-солнечный. Что это значит? То, что это календарь земледельцев, с чем связано большинство его особенностей.

Наша привычка называть части года «месяцами» (т.е. «лунами») говорит о том, что когда-то календарь древних славян мог быть привязан не к солнцу, а к фазам лунного цикла. Поскольку их наблюдать намного легче, чем солнечную активность, многие древние народы считали время именно по ним – например, так делали в древнем Шумере. Но если вы хотите иметь равное число дней в году, и чтобы из года в год важные даты (например, день начала посевной) у вас наступали в одно и то же время, это не очень удобно. Солнечный год содержит примерно 12,5 лунных месяцев, поэтому в лунном календаре месяцы «гуляют» по годам. Первыми, по данным ученых, разделить год на 12 стабильных отрезков примерно по 30 дней каждый догадались древние египтяне около 6 тысяч лет назад. В дальнейшем многие другие земледельческие народы продолжили использовать этот принцип – в том числе, и древние славяне.

В современном русском календаре месяцы носят латинские названия. Одна часть из них является номерами по счету. Например, сентябрь и декабрь – это седьмой и десятый. Другие отсылают к именам античных божеств и римских императоров – например, март, июнь, июль названы в честь Марса, Юноны, Юлия Цезаря. Эта система пришла к нам из Византии, чья культура унаследовала многие традиции Древнего Рима. В традиционных славянских календарях месяцы носят названия в честь погоды или вида работ, свойственных для этого времени: февраль – сечень, потому что в этом месяце рубят лес на дрова; май – травный; сентябрь – ревун, потому что в этом месяце животные ревут из-за брачного сезона и т.п.

Современный историк Вадим Долгов считает, что с самого начала христианизации византийские монахи целенаправленно насаждали на Руси свои названия месяцев. Они опасались, что их старые «языческие» славянские имена могли ввести новообращенных христиан в соблазн и обратить к привычным верованиям. В дальнейшем оказалось, что монахи не ошиблись, и переименование месяцев мало помогло. Тем более что простонародном деревенском обиходе месяц мог одновременно называться и по-латински, и по-славянски – январь-лютовей, март-капельник, август-жнивень.

В языках большинства современных славянских народов, в том числе украинцев и белорусов, месяцы сохранили свои старинные славянские наименования. При этом они не совпадают друг с другом – например, древнерусский июль назывался червен («красный» – месяц созревания ягод), а в украинском, белорусском и польском червень – это июнь. Почему это так? Дело в том, что часть славян живет чуть южнее, а часть – чуть севернее, поэтому фактически сезоны у них приходят в разное время. Так, в древнерусский месяц сечень (февраль) отстает, а листопад (октябрь), наоборот, забегает вперед по сравнению с одноименными месяцами у украинцев и белорусов – у них это, соответственно, январь и ноябрь. Это потому, что в более мягком климате лес рубят на месяц раньше, а в деревья теряют листву на месяц позже.

Времена года, труды и дни

Во втором «слое» нашего календаря-«пирога» находятся, с одной стороны, понятия о сезонах и присущих каждому из них особенностях погоды, а с другой – круг типичных для этого времени занятий, процессов, важных периодов и дней.

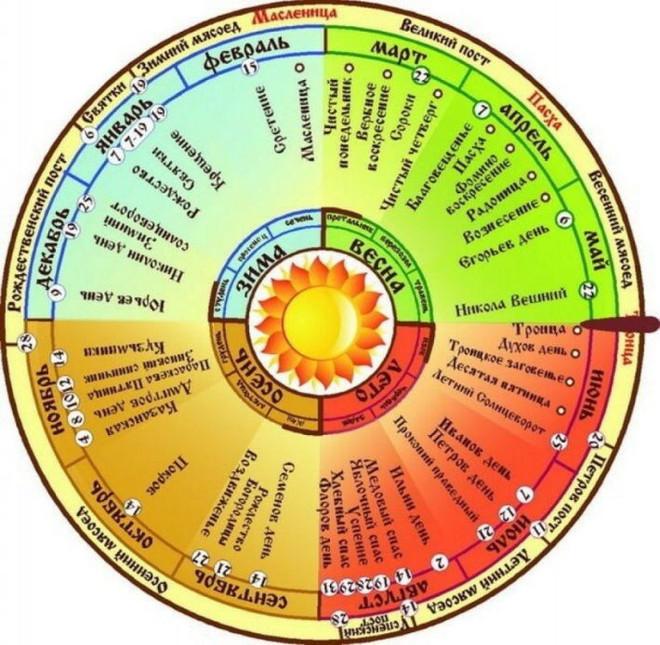

В традиционном славянском календаре есть четыре даты-ориентира – 2 солнцеворота и 2 равноденствия. Эти временные точки, связанные с движением солнца, делят год на четыре отрезка, задавая ему ритм. В народном календаре год наполняют труд и отдых (праздники), которые более-менее гармонично чередуются друг с другом. К равноденствиям и солнцеворотам были приурочены самые важные обрядово-праздничные периоды в году.

В районе солнцеворотов – зимнего (21–22 декабря) и летнего (20–21 июня) – располагаются 2 периода святок. Неподалеку от зимнего солнцеворота празднуют Рождество, которое открывает зимние святки – праздничный комплекс, наполненный обрядами, приметами и магическими практиками. Рядом с летним солнцеворотом проходит период «зелёных» святок – неделя, ознаменованная Семиком и Троицей (даты этих праздников вычисляются по Пасхе). Летние святки считались такими же опасными и волшебными, как и зимние. Этот праздничный цикл завершался рождеством Иоанна Предтечи – Иваном Купалой (7 июля).

Рядом с двумя равноденствиями – осенним (19–20 сентября) и весенним (22–23 марта) – раньше находились даты наступления «новолетия». За последнюю тысячу лет на Руси успели смениться три даты Нового года. До XIV века новый год отсчитывали еще по дохристианским обычаям – с 1 марта. В XIV–XV веках дату наступления следующего года перенесли на 1 сентября – по византийскому образцу. А на рубеже XVII и XVIII веков Петр I постановил праздновать Новый год 1 января и, как в Европе, наряжать ёлки.

Петр также синхронизировал российское летоисчисление с европейским. В византийском календаре счет лет велся от сотворения мира – так, перед 1 января 1700 года от рождества Христова было 31 декабря 7208 года от сотворения мира. Откуда взялась эта дата? Согласно Библии, Бог создал человека в середине шестого дня. А поскольку там также сказано, что для Бога один день равен тысяче лет, византийские ученые в IV веке решили, что датой сотворения мира была суббота 1 сентября 5504 года до н.э. В VI веке, после новых расчетов, договорились, что сотворение мира произошло чуть раньше – в пятницу 1 марта 5508 года до н.э. Католики, которые основывали свои расчеты на латинском переводе Библии (а не на греческом, как в Византии), получали совсем другие даты сотворения мира.

У нас нет достоверных исторических свидетельств о летоисчислении у славян в дохристианские времена, но его принципы, скорее всего, напоминали те, что были в ходу у других народов Античности и Средневековья. Тогда за точку отсчета лет обычно брали какое-нибудь важное событие – например, основание Рима. Нечто похожее можно видеть в древнерусских летописях IX–X веков, где счёт лет вели от начала до конца правления того или иного князя. Каждое княжение – это «время» или «век». После окончания «века» ему подводили итог, после чего начинался новый счёт лет – от даты восшествия на престол следующего князя. В дальнейшем «времена» объединяли в перечень «веков», носивших имена князей.

Сезоны в народном календаре не совпадали с «официальными» – они считались по реальной погоде. Весна и лето были очень короткими – весна длилась от Егорьева дня (6 мая) до Ивана Купалы (7 июня), а лето – от Купалы до Ильина дня (7 августа), в лучшем случае, до первого Спаса, (медового – 14 августа) – то есть не более месяца. Осень была подольше – с начала-середины августа до Покрова (14 октября). Самой же долгой была зима, которая считалась с Покрова аж до самого начала мая – то есть она длилась более полугода! Считалось, что противостоящие сезоны связаны между собой и влияют друг на друга. По зимним приметам делали предсказания на будущее лето, а по весенним – на осень, и наоборот: Какой второй Спас, такой и январь (яблочный – 19 августа); Коли Дмитриев день по снегу, то и Святая Пасха по снегу (8 ноября).

Почему мы считаем количество прошедших годов по летам? Слово лѣто в древнерусском и старославянском языках, помимо обозначения самого тёплого сезона, было синонимом «года». Привычка использовать лето как обозначение всего года может быть связана с тем, что именно от этого сезона в наибольшей степени зависела жизнь людей. Количество лет – это, по сути, сколько за тот или иной срок было собрано урожаев.

Народный календарь восточных славян тесно переплетён с православным «месяцесловом». Большинство дней посвящено каким-нибудь святым – в общей сложности их упоминается более четырехсот. В честь некоторых особо почитаемых святых в году отмечается несколько праздников: например, в честь святителя Николая – Микола зимний (19 декабря) и Микола вешний (22 мая), в честь Георгия Победоносца – Егорий холодный (9 декабря) и Егорий голодный (6 мая). Некоторые святые «делят» между собой одну и ту же дату: например, Анна и Стефан (22 декабря), Мелетий и Алексий (25 января).

Святой давал дню свое имя: День усекновения головы Ионанна Предтечи (11 сентября) превращался в Ивана-Постного. День при этом воспринимался как живой персонаж, связанный с характерным для него видом работ или с природным явлением: Иван-пшеничник – 21 мая, в день Иоанна Богослова, сеют пшеницу; Лукерья-комарница – 26 мая начинают кусать комары; Фалалей-огуречник – 2 июня сажают огурцы. Разумеется, на биографию святого и его христианские заслуги при этом не обращали никакого внимания. Как персонажей воспринимали и такие дни, которые были посвящены не людям, а событиям – Сретенью, Спасу, Воздвиженью и т.п.

Довольно часто имя переосмысляли с точки зрения того, что происходит в этот день: На Малахия хлев метёлками обмахивай (16 января), На Евтихия день тихий – к урожаю ранних яровых (19 апреля), Посеешь лён на Олёну – будут длинные льны (3 июня). На дни св. Луки полагалось печь пироги с луком (20 января) или высаживать лук на грядки (5 мая). Иногда считали, что сам день-персонаж совершает ту работу, которую полагается делать. Про 5 декабря, когда заканчивалась распутица и устанавливались зимние дороги говорили: Прокоп дорогу прокопает. День, когда принято было отдавать детей учить грамоту, называли Наум-грамотник (14 декабря). О 16 января говорили: Семен и Анна сбрую починяют – в этот день ухаживали за конской сбруей, о 25 апреля, когда заметно теплеет –- Василий Парийский землю парит.

Даты народного календаря не только ассоциировались с погодой и определяли сезонные работы, но и упорядочивали социальную жизнь. Например, свадьбы справляли не когда угодно, а в специальные периоды: осенью после окончания полевых работ и в зимний мясоед до Масленицы – чтобы это не мешало труду, не совпадало с постами и чтобы при этом было достаточно запасов еды для пиршества. В году также были специальные даты, когда было принято заключать сделки и контракты – это делали на зимний Егорьев (Юрьев) день (9 декабря) или на осенние Кузьминки (день св. Косьмы и Дамиана – 14 ноября). Эта традиция оставила нам в наследство выражения объегорить и подкузьмить. В Юрьев день крепостным можно было также поменять помещика – после отмены этого права Борисом Годуновым появилась поговорка: Вот тебе, бабушка, и Юрьев день.

Хорошие и плохие дни

В третьем, наиболее глубоком слое календаря спрятаны мифологические представления – о ходе времени, о его качестве и о силах, управляющих жизнью и смертью.

Во все времена и повсюду земледельцы ощущали время как бесконечно повторяющийся круг одинаковых событий – это было характерно и для древних славян. В аграрных цивилизациях древности или средневековья человек каждый год видел и делал примерно одно и то же. Весной он сажал семена в землю, летом наблюдал за ростом растений, осенью собирал урожай, а зимой ждал наступления следующей весны, чтобы вновь всё это повторить – и так всю жизнь. Земледельцы знали, что тем же самым раньше занимались его деды и прадеды, а в дальнейшем точно так же будут жить их дети, внуки и правнуки.

Когда ваша жизнь такова, легко представить себе, что и всё мироздание устроено примерно таким же образом. Как в году сменяются сезоны, так же сменяются периоды в жизни людей: весна похожа на детство и юность, лето – на время зрелости и продуктивного труда, осень – на старость, время пожинать плоды своей жизни, а зима – на смерть. Озимое зерно бросают в землю, чтобы весной оно взошло и дало начало новой жизни – так же и умершие люди, которых тоже закапывают, «возрождаются» в своих потомках, которые живут ту же жизнь, что и их предки. Время, с точки зрения земледельца, никуда не идет – оно бесконечно ходит по кругу, вращается, как колесо. Не случайно колесо у народов Евразии было одним из популярных символов судьбы, хода времени и «катящегося» по небу солнца.

Если ваше время не идёт вперёд, а, по сути, всё время крутится на месте, для вас намного важнее «качественные» характеристики времени, чем количественные – неважно, сколько прошло часов, дней, лет – важно какие они. Счастливые или несчастные? Сытые или голодные? Соответствуют они идеалу или нет?

Большинство дней года в народном календаре имеет название: Радуница, Семик, Иван Купала, Покров, Сочельник и т.д. Когда люди говорили о времени, они определяли дни года больше по их «имени», чем по тому, которые они по счету. Как и сейчас, дни делились на будни и праздники, но они также определялись как «хорошие» или «плохие». Некоторые дни считались очень опасными – в них нельзя было нарушать строгие запреты, чтобы не вызвать гнев сверхъестественных сил и не повлиять на будущее плохо. Например, на Егория вешнего нельзя было работать в огороде – иначе Егорий накажет. На Благовещенье нельзя было даже плести косу – будет болеть голова и преследовать неудачи. «Плохими» также могли быть части суток – полночь, полдень, закат и сумерки, а также неделя (прежде всего, Страстная, то есть страшная) или год – високосный и следующий за ним вдовий год (считалось, что в этот год умирает особенно много мужчин).

Как ни старались средневековые монахи вытравить языческие традиции и верования из жизни православных, полностью им это не удалось – следы дохристианских представлений по сей день заметны и в народном календаре. Поскольку сложно запретить людям отмечать привычный праздник, не предложив ничего взамен, проповедники часто шли на хитрость, говоря: «Праздник остается, но теперь мы отмечаем не летний солнцеворот, а рождество Иоанна Предтечи». Отчасти это сработало, и мы сейчас даже не знаем, как первоначально назывались праздники древних славян. Но то, что происходило, например, во время зимних и летних святок – шествия ряженых, пение в честь Коляды, сжигание чучела Костромы, разнузданное веселье – противоречило христианским ценностям, и церковь прямо называла всё это «бесовскими игрищами».

Некоторые христианские святые, чьи дни празднуются в течение года, получили часть своих качеств и функций от прежних языческих божеств. Например, Илья-пророк, который, по поверьям, ездит по небу на огненной колеснице, отчего гремит гром, подозрительно похож на Перуна-громовержца. Святителю Николаю приписывали заботы скотьего бога Велеса. Представления о святой Параскеве Пятнице вобрали в себя многие черты культа славянской богини Мокоши, покровительницы женщин и женского рукоделия.

Судя по народному календарю, восточнославянский земледелец не был особенно смиренным и благочестивым – достаточно посмотреть на то, как бесцеремонно он обходился со святыми. Подобные взаимоотношения у него были со всеми сверхъестественными силами, отвечавшими за природу и урожай. Крестьяне не столько просили, сколько требовали, и обращались они при этом не к христианскому Богу, а к непосредственным «хозяевам» и «начальникам» интересующих его сфер. Поскольку на Егорьев день весной впервые выгоняли скот на пастбище, именно этого святого просили защитить животных от хищников. К святым Косьме и Дамиану (которых воспринимали как одного персонажа - Кузьмодемьяна) обращались как к покровителям кур. Земледельцы очень почитали Богородицу, воспринимая ее при этом как одно из олицетворений Матери – сырой Земли. Именно поэтому на Благовещенье икону Богородицы ставили в сосуд с зерном для посева и просили ее дать хороший урожай. Нередко крестьяне не дожидались помощи «сверху», а сами совершали магические действия, чтобы вызвать нужный результат – например, пекли печенье в виде птичек, чтобы ускорить возвращение перелётных птиц, которое ассоциировалось у них с приходом весны.

Составляли ли древние славяне гороскопы?

Мы увидели, что народный восточнославянский календарь действительно многое унаследовал из календаря древних славян. В нем прослеживается прочная связь с земледелием и традиция связывать счет времени не с абстрактными категориями, а с реальной погодой и сезонным трудом. Он насквозь пронизан дохристианскими верованиями, начиная от почитания солнцеворотов и равноденствий и заканчивая попытками «управлять» природой с помощью магии и задабривания святых.

Важно, что славянский календарь сосредоточен на настоящем – на том, чтобы исполнить работу в урочный день и правильно справить праздник. Далеко в прошлое или будущее он предпочитает не заглядывать. Прошлое могло интересовать наших предков только с точки зрения того, лучше или хуже живется сейчас, чем раньше. Взгляд же в будущее редко простирался дальше ближайшей зимы или лета. При этом главное, что волновало древних славян – какой будет урожай и хватит ли запасов еды на следующий год.

Фото на анонс: Shutterstock / FOTODOM